Suche

Lesesoftware

Specials

Info / Kontakt

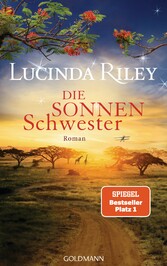

Die Sonnenschwester - Roman

von: Lucinda Riley

Goldmann, 2019

ISBN: 9783641201906 , 864 Seiten

Format: ePUB

Kopierschutz: frei

Preis: 11,99 EUR

eBook anfordern

I

»Ich weiß nicht mehr, wo ich war und was ich tat, als ich hörte, dass mein Vater gestorben war.«

»Aha. Möchten Sie den Gedanken weiterverfolgen?«

Ich sah Theresa in ihrem ledernen Ohrensessel an. Ein wenig erinnerte sie mich an die verschlafene Haselmaus aus der Teegesellschaft in Alice im Wunderland oder einen ihrer tierischen Freunde. Theresa blinzelte immer wieder hinter ihrer kleinen runden Brille, ihre Lippen formten permanent einen Schmollmund. Unter ihrem knielangen Tweedrock lugten tolle Beine hervor, und sie hatte schöne Haare. Wenn es ihr nicht nur wichtig gewesen wäre, intelligent zu wirken, hätte sie durchaus attraktiv sein können.

»Elektra? Hören Sie mir zu?«

»Ja, tut mir leid, ich war abgelenkt.«

»Haben Sie darüber nachgedacht, was Sie beim Tod Ihres Vaters empfunden haben?«

Da ich ihr meine Überlegungen nicht verraten wollte, nickte ich treuherzig. »Ja.«

»Und?«

»Ich weiß es wirklich nicht mehr. Sorry.«

»Der Gedanke an seinen Tod scheint Sie wütend zu machen. Warum?«

»Nein. Ich kann mich ehrlich nicht erinnern.«

»Sie wissen nicht mehr, was Sie in dem Moment empfunden haben?«

»Nein.«

»Okay.«

Sie kritzelte etwas in ihren Notizblock, vermutlich so etwas wie »möchte sich nicht mit dem Tod ihres Vaters auseinandersetzen«. Genau das hatte der letzte Psychiater mir gesagt, und dabei setzte ich mich sehr wohl damit auseinander. Im Lauf der Jahre war mir klar geworden, dass Seelenklempner unbedingt einen Grund für meinen desolaten Zustand finden wollten. Und wenn sie ihn dann ausgemacht hatten, bissen sie sich daran fest wie eine Maus an einem Stück Käse und nervten mich, bis ich ihnen endlich beipflichtete und irgendeinen Scheiß erzählte, bloß damit sie Ruhe gaben.

»Und welche Gefühle verbinden Sie mit Mitch?«

Was mir zu meinem Ex einfiel, hätte wahrscheinlich ausgereicht, um Theresa nach ihrem Handy greifen zu lassen und der Polizei mitzuteilen, dass eine Verrückte drauf und dran war, einem der berühmtesten Rockstars der Welt die Eier wegzuballern. Also hielt ich lieber freundlich lächelnd den Mund.

»Mir geht’s gut. Mit dem Thema bin ich durch.«

»Bei unserer letzten Sitzung waren Sie sehr wütend auf ihn.«

»Ja, doch die Phase ist vorbei. Wirklich.«

»Das freut mich zu hören. Und wie steht’s mit dem Alkohol? Haben Sie den besser im Griff?«

»Ja«, log ich noch einmal. »Aber jetzt muss ich los. Ich hab gleich einen Termin.«

»Wir sind erst bei der Hälfte der Sitzung.«

»Tja, schade, so ist das Leben nun mal.« Ich stand auf und ging zur Tür.

»Wir sollten uns diese Woche noch einmal zusammensetzen. Vereinbaren Sie bitte gleich mit Marcia einen Termin.«

»Ja, mach ich. Danke.« Mit diesen Worten schloss ich die Tür hinter mir, marschierte schnurstracks an der Rezeption und Marcia vorbei und drückte auf den Rufknopf für den Aufzug, der bald kam. Auf dem Weg nach unten machte ich die Augen zu – ich hasste beengte Räume – und legte meine heiße Stirn an die kühle Marmorverkleidung.

»Herrgott«, fluchte ich leise, »was ist bloß mit mir los? Ich bin so verkorkst, dass ich nicht mal meiner Therapeutin die Wahrheit gestehen kann!«

Du schämst dich, irgendjemandem die Wahrheit zu sagen … Würde sie dich überhaupt verstehen, wenn du es tätest?, fragte ich mich. Wahrscheinlich lebt sie mit ihrem Anwaltsgatten und den beiden Kindern in einem schnuckeligen Backsteinhäuschen, wo am Kühlschrank lauter putzige Magneten mit den künstlerischen Ergüssen der Sprösslinge hängen. Und, fügte ich gedanklich hinzu, während ich mich auf den Rücksitz meiner Limousine setzte, hinter dem Sofa prangt bestimmt eins dieser kotzigen, stark vergrößerten Fotos von Mama und Papa mit den süßen Kleinen, alle in den gleichen Jeanshemden.

»Wohin darf ich Sie bringen, Ma’am?«, erkundigte sich der Fahrer über die Gegensprechanlage.

»Nach Hause«, brummte ich und nahm eine Flasche Wasser aus der Minibar, deren Tür ich hastig wieder schloss, bevor ich in Versuchung geraten konnte, mich dem Alkoholangebot zuzuwenden. Noch um fünf Uhr nachmittags hatte ich höllisches Kopfweh, gegen das alle Schmerztabletten nichts ausrichteten. Die Party am Abend zuvor war, soweit ich mich erinnerte, toll gewesen. Maurice, mein neuer Designerfreund, hatte mit einigen seiner New Yorker Gespielinnen, die später noch andere dazuholten, auf ein paar Drinks vorbeigeschaut … Ich wusste nicht, wie ich ins Bett gekommen, nur, dass ich morgens neben einem Fremden aufgewacht war. Immerhin neben einem attraktiven Fremden. Nach einer weiteren körperlichen Annäherung hatte ich ihn nach seinem Namen gefragt. Bis vor ein paar Monaten war Fernando Ausfahrer für Walmart in Philadelphia gewesen. Dann hatte ein Modeeinkäufer ihn entdeckt und ihm die Nummer eines Freundes bei einer New Yorker Model-Agentur gegeben. Als besagter Fernando erklärte, er würde mich jederzeit über einen roten Teppich führen – ich hatte auf die harte Tour gelernt, dass Fotos von einem neuen Begleiter die Karriere dieses Begleiters rasant beförderten –, hatte ich ihn umgehend vor die Tür gesetzt.

Was wär schon dabei gewesen, wenn du der Haselmaus die Wahrheit gebeichtet hättest, Elektra? Dass du vergangene Nacht mit dem Weihnachtsmann höchstpersönlich hättest schlafen können, ohne es zu merken, so vollgepumpt warst du mit Alkohol und Drogen. Dass du nicht deswegen nicht über deinen Vater nachdenken möchtest, weil er gestorben ist, sondern weil du weißt, wie sehr er sich für dich schämen würde … wie sehr er sich für dich geschämt hat.

Als Pa Salt noch lebte, hatte er immerhin nicht sehen können, was ich trieb, doch nach seinem Tod empfand ich ihn als allgegenwärtig. Er hätte gut und gern in der Nacht in meinem Schlafzimmer sein oder gerade eben neben mir in der Limousine sitzen können …

Bei dem Gedanken wurde ich schwach, griff nach einem Minifläschchen Wodka und leerte es in einem Zug. Dabei versuchte ich den enttäuschten Blick von Pa bei unserem letzten Treffen vor seinem Tod zu vergessen. Er war nach New York gekommen, um mir etwas zu sagen, und ich war ihm bis zum allerletzten Abend seines Aufenthalts, an dem ich mich widerwillig bereit erklärte, mit ihm zu essen, aus dem Weg gegangen. Als ich im Asiate, einem Restaurant am Central Park, eintraf, hatte ich schon jede Menge Wodka und Aufputschmittel intus gehabt. Während des Essens hatte ich benommen ihm gegenübergesessen und mich jedes Mal, wenn er ein mir unangenehmes Thema anschnitt, entschuldigt und mich in die Damentoilette verfügt, um mir ein paar Lines Koks reinzuziehen.

Bei der Nachspeise schließlich hatte Pa die Arme verschränkt und mich mit ruhigem Blick gemustert. »Ich mache mir große Sorgen um dich, Elektra. Du wirkst schrecklich geistesabwesend.«

»Du hast keine Ahnung, unter was für einem Druck ich lebe«, hatte ich ihn angeherrscht. »Was es heißt, ich zu sein!« Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich mich nur vage entsinne, was als Nächstes geschah oder was er darauf erwiderte. Allerdings weiß ich, dass ich aufstand und ihn allein sitzen ließ. Deshalb hatte ich nach wie vor keine Ahnung, was er mir mitteilen wollte …

»Warum zerbrichst du dir darüber den Kopf, Elektra?«, fragte ich mich, wischte mir den Mund ab und steckte das leere Fläschchen in die Tasche – den Fahrer kannte ich nicht, und eine Zeitungsstory darüber, wie ich die Minibar geplündert hatte, konnte ich mir nicht leisten. »Er ist doch nicht mal dein leiblicher Vater.«

Außerdem ließ sich nun sowieso nichts mehr an der Situation ändern. Pa war fort – wie alle anderen Menschen, die ich je geliebt hatte –, und damit musste ich fertigwerden. Ich brauchte ihn nicht, ich brauchte niemanden …

»Wir wären da, Ma’am«, teilte der Fahrer mir über die Gegensprechanlage mit.

»Danke.« Ich stieg aus, bevor er mir die Tür aufhalten konnte, und schloss sie hinter mir. Je unauffälliger ich irgendwo eintraf, desto besser. Andere berühmte Leute trugen Verkleidungen, wenn sie Lust hatten, einfach mal im Lokal um die Ecke zu essen, aber ich war über eins achtzig groß und auch in einer Menschenmenge kaum zu übersehen.

»Hallo, Elektra!«

»Tommy«, erwiderte ich den Gruß lächelnd und lief unter dem Vordach zum Eingang meines Wohnhauses. »Wie geht’s?«

»Immer gut, wenn ich Sie sehe, Ma’am. Hatten Sie einen schönen Tag?«

»Ja, wunderbar, danke.« Ich nickte und blickte meinem treuesten Fan von oben in die Augen. »Bis morgen, Tommy.«

»Gern, Elektra. Gehen Sie heute nicht mehr aus?«

»Nein, wird ein ruhiger Abend. Tschüs dann.« Ich verabschiedete mich mit einem Winken von ihm und betrat das Haus.

Wenigstens er liebt mich, tröstete ich mich, holte die Post vom Concierge ab und machte mich auf den Weg zum Aufzug. Während der Portier mit mir nach oben fuhr, einfach weil das sein Job war, dachte ich über Tommy nach. Seit einigen Monaten hielt er fast täglich vor dem Eingang Wache. Anfangs hatte mich das so beunruhigt, dass ich den Concierge bat, ihn zu verscheuchen, doch Tommy hatte sich nicht abweisen lassen und erklärt, er besitze jedes Recht, auf dem Gehsteig zu stehen, er störe niemanden und wolle mich beschützen. Der Concierge hatte mir geraten, die Polizei zu rufen und ihn als Stalker anzuzeigen, doch eines Morgens hatte ich Tommy nach seinem vollen Namen gefragt und mich über...