Suche

Lesesoftware

Specials

Info / Kontakt

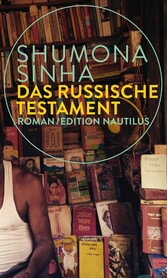

Das russische Testament

von: Shumona Sinha

Edition Nautilus, 2021

ISBN: 9783960542612 , 184 Seiten

Format: ePUB

Kopierschutz: Wasserzeichen

Preis: 15,99 EUR

eBook anfordern

Einen Monat vor ihrem dreizehnten Geburtstag schreckte Tania an einem frühen Sonntagmorgen von einem durchdringenden Schrei aus dem Schlaf. Die ganze Nacht hatte ein Sommergewitter gewütet. Von der feuchten Brise bekam sie eine Gänsehaut. Sie hörte laute Stimmen, einen Streit. Sie wälzte sich im Bett hin und her, versuchte, wieder einzuschlafen, und riss dann die Augen auf. Sie hatte verstanden, was ihre Mutter schrie.

Tania setzte sich im Bett auf und lauschte am geschlossenen Fenster in den Hof, wo ihre Eltern in diese morgendliche Streiterei verwickelt waren. Schnell begriff sie, dass sie selbst der Anlass der Auseinandersetzung war. Mira warf Prakash vor, ihrem einzigen Kind nur Unsinn in den Kopf zu setzen und es anzustiften, sein Leben zu vergeuden. Tania war überrascht, dass ihr Vater der Mutter Recht gab. Sicher mit weniger Nachdruck in der Stimme, aber auch er war der Meinung: Um Tanias Zukunft stand es schlecht.

Sie rief sich die letzten Tage in Erinnerung, um den Anlass für die Wut ihrer Eltern zu verstehen, aber sie fand nichts. Sie war eine gute Schülerin, in manchen Fächern sogar Klassenbeste, ihre Lehrerinnen mochten sie, ihre Mitschülerinnen bewunderten sie, was sie aus Stolz hinter kleinen Hänseleien versteckten. Tania war nie zu spät nach Hause gekommen, sie besaß weder Fotos von Filmstars noch Make-up. Sie war verwirrt. Dann hörte sie das Wort »Tagebuch« und erstarrte. Die Schreie ihrer Mutter, die sich gleichzeitig im Hof zu schaffen machte, wurden immer lauter. Tania öffnete die Läden einen Spaltbreit und sah ihre Eltern im Hof: Ihr Vater hatte einen Benzinkanister in der Hand, während die Mutter wütend etwas zerriss, was Tania als ihr Tagebuch erkannte. Mira gelang es nicht, alle Seiten gleichzeitig herauszureißen, und das machte sie noch wütender. Sie fluchte, schimpfte und drohte der Tochter, die ihr so viel Unglück und Schande brachte.

Tania schloss die Läden wieder und rollte sich unter ihrer Decke zusammen. Ihr Herz raste in ihrer Brust wie ein panischer Hund. Die Idee für das Tagebuch war ihr beim Lesen eines Buchs gekommen, auf dessen Umschlag ein Schwarzweißfoto eines Mädchens abgebildet war. Ein offenes Lächeln sprach aus ihren großen Augen, die in tiefen Höhlen in ihrem schmalen Gesicht lagen wie zwei kleine Boote. Ihre schwarzen, lockigen Haare reichten ihr bis knapp über die Schultern. Sie trug ein weißes Hemd und hatte die linke Hand auf dem Tisch abgelegt, an dem sie saß, eine winzige Armbanduhr an ihrem knochigen Handgelenk. Die Shoah begegnete Tania zum ersten Mal in dem Raum zwischen der Mauer und dem Schrank, hinter dem sich die Familie Frank in Amsterdam versteckt hielt. Beim ersten Lesen war sie wie vor den Kopf gestoßen. Keines ihrer russischen Bücher erzählte diesen Teil der Geschichte, die sich für sie direkt hinter der bolschewistischen Grenze abgespielt hatte. Dort, in diesem weiten, verschneiten Land, wo ein betrunkener Alter singend mit seinen mageren Fingern die Tasten eines Akkordeons drückte, wo die armen und oft elternlosen Kinder in Höfen mit Böden aus gestampftem Lehm aufwuchsen, Schweine und Hunde am Schwanz zogen und zuhörten, wie der Topf, den die Arbeiter ihres Vaters und ihrer Mutter mit Speck und Kartoffeln füllten, auf dem Ofen brodelte, schienen alle von einer Prosa getragen, die den Traum wie eine Körperkraft in sich trug. Dort waren die Elenden von einem Heiligenschein umschienen, die Sätze leuchteten um ihre Köpfe wie eine vage Idee von Glück und Möglichkeiten.

Das Tagebuch der Anne Frank hatte einen Abgrund aufgetan, so schwarz und riesig, dass Tania krank wurde. Zuerst hatte sie leiden wollen wie sie, dann hatte sie sich dafür geschämt, als hätte sie einen heiligen Ort entweiht.

Die Sätze ragten in die Höhe wie Mauern, hinter denen das Grab der Menschheit lag, und nichts und niemand durfte sie überwinden.

Dann hatte sie begonnen, fast ohne es zu merken, den Nachbarjungen zu beobachten, der seine Hausaufgaben immer auf der Terrasse auf einer Matte liegend erledigte. Sudip hatte sie an Peter erinnert. Tania verstand, dass die einzige Verbindung zwischen den beiden darin bestand, dass Tania über ihn schreiben konnte, wie Anne über Peter geschrieben hatte.

Tania versuchte zu verstehen, was ihre Eltern so aufbrachte, die Tatsache, dass sie sich in einen Jungen ihres Alters verliebt oder dass sie es aufgeschrieben hatte. Nebulöse, von Gedichten von Tagore durchzogene Sätze, auf die sie sogar etwas stolz war, die zarte Liebe bot Anlass für Stilübungen. Sie fand keine andere Begründung: Das Aufschreiben ihrer Gedanken hatte sie in Gefahr gebracht.

Sie blieb bis spät in den Vormittag im Bett und fürchtete die ganze Zeit, ihre Mutter könnte die Tür zu ihrem Zimmer aufreißen und sich auf sie stürzen. Aber niemand kam, weder Mira noch Prakash. Sie waren geschäftig, gingen von Raum zu Raum, redeten leise miteinander. Das Klappern des Geschirrs, das gedämpfte Pfeifen des Druckkochtopfs, das Miauen der Katzen erweckten den Eindruck eines ganz normalen Tages, als wäre alles wieder in Ordnung.

Der Tag neigte sich dem Ende zu. Ihre Eltern hatten sie nicht bestraft und nicht zum Essen gerufen. Sie hatten den Sonntag damit verbracht, sie durch ihr Schweigen zum Verschwinden zu bringen. Gegen siebzehn Uhr war ihr vor Hunger ganz schwindelig und sie musste aufstehen. Tania ging in die Küche und nahm sich etwas zu essen. Ihre Eltern saßen in dem kleinen Innenhof vor der Tür, sie tranken ihren Abendtee.

Die Stunden vergingen. Tania hatte keine Kraft, um im Hof nachzuschauen, wie es um ihr Tagebuch stand, das seine Geheimnisse preisgegeben hatte. Sie dachte darüber nach, dass ihre Eltern sie nur deshalb nicht bestraft hatten, weil sie sich nicht mit den Tatsachen konfrontieren wollten, nicht etwa aus Nachsicht. Sie hatte sofort verstanden, dass ihre Eltern vor Scham fast vergingen und ihr kleines Heft als Beweis eines schrecklichen Fehlers sahen. Das Schweigen war der einzige Weg, um diese Prüfung zu überstehen.

Und dann sprang Tania plötzlich auf und rannte in den Hof. Eine kleine Mauer fasste ihn ein, aus den erleuchteten Fenstern der Nachbarn drang friedliches Stimmengemurmel, Lachen und Lieder aus dem Radio, Filme aus dem Fernsehen. Eine einzelne Glühlampe baumelte von einer Säule und erleuchtete nur schwach den Hof, in den Tania stolperte, ohne recht zu wissen, was sie suchte. Dann sah sie in der linken Ecke, gleich unter dem Fenster zu ihrem Zimmer, einen Haufen Asche. Das kartonierte Heft hatte sich gebogen wie ein Geisterschiff; sobald sie es berührte, zerfielen die Seiten unter ihren Fingern. Alles war kalt und trocken.

Zurück in ihrem Zimmer wusste Tania nicht weiter. Sie fühlte nichts, weder Angst noch Traurigkeit, noch nicht einmal Wut. Dann zog sie sich an und schaute ins Wohnzimmer.

Prakash und Mira lagen auf dem Sofa und schauten einen Film von Uttam-Suchitra im Fernsehen. Die Putzfrau hatte ihre Arbeit beendet, aber noch nicht den Zug zurück in die Vorstadt genommen, sondern sich vor dem Sofa auf den Boden gesetzt, den Blick starr auf den Bildschirm gerichtet, wo die Liebesgeschichte eines armen Mannes und einer reichen Erbin erzählt wurde.

Wieder auf dem Flur zum Hof erschreckte sie sich vor einem klopfenden Geräusch, das klang, als würde jemand mit einem Stock gegen die Tür schlagen. Als sie die Tür öffnete, sah sie den Schwan des Nachbarn. Er war Witwer und irrte oft durch die Gasse wie ein streunender Hund, meist auf der Suche nach Wasser. Tania stellte ihm eine Schale mit frischem Wasser hin. Dann öffnete sie das Tor und trat auf die Straße. Der Schwan folgte ihr.

Solange sie ging, watschelte ihr der Schwan hinterher, schüttelte seinen langen Hals, sein voluminöser Körper aus zerknitterter Seide an der Haut der Nacht. Ihre verzerrten Schatten glitten über die Mauern. Sie kamen an die Hauptstraße, auf der sie nachts noch nie allein gewesen war. Nur wenige Taxis waren unterwegs, der Bus kam nur noch selten, entlang der Straße parkten Lastwagen.

Tania zögerte einen Moment, dann trat sie auf die Straße. Der Schwan blieb beim letzten Haus stehen, das die Grenze ihres Viertels bildete. Tania wusste nicht, ob er ihr in die Augen geschaut hatte, ob er gezögert hatte, um dann aufzugeben, umzukehren und in die Dunkelheit zu verschwinden.

Von da an machte Tania es sich zur Gewohnheit, nach dem Abendessen nach draußen zu gehen und ihre Gasse zu verlassen, wenn der gelblich-düstere Himmel alle Sterne schluckte, wenn sich die Wolken und der Rauch über der Stadt kräuselten. Sie nahm die große, fast ausgestorben daliegende Straße, gesäumt von breiten Rändern aus steiniger Erde anstelle von Gehsteigen. Die Autos hupten, manchmal erschreckten sich die Fahrer vor dem jungen Mädchen, das vielleicht von zu Hause weggelaufen war.

Seit der Verbrennung ihres Tagebuchs wich Prakash ihren Blicken aus. Er ging früh zur Arbeit, sprach zu Hause wenig, zog den Kopf zwischen die Schultern. Mira hingegen hatte stets ein spöttisches Lächeln im Gesicht, wenn sie ihre Tochter sah.

Einen Monat später...