Suche

Lesesoftware

Specials

Info / Kontakt

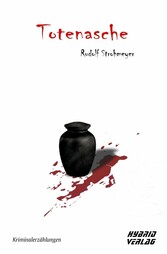

Totenasche

von: Rudolf Strohmeyer

Hybrid Verlag, 2021

ISBN: 9783967411232 , 404 Seiten

Format: ePUB

Kopierschutz: frei

Preis: 5,49 EUR

eBook anfordern

Gute Sitten

Das ehemals herrschaftliche Anwesen derer von Fürstenfeld konnte wahrlich auf eine wechselvolle Geschichte zurückblicken. Nach manchen Chroniken datiert der Bau des Herrenhauses im spätklassizistischen Stil auf das Jahr 1870 zurück. Der damalige Gutsbesitzer, ein Graf Bruno von Fürstenfeld, fasste schon früh den Entschluss, den zweigeschossigen Bau mit seinen charakteristischen Rundfenstern zum Mittelpunkt ausgedehnter land- und forstwirtschaftlicher Gutsbetriebe zu machen. Doch bereits eine Generation später setzten mehrere Missernten den hochfliegenden Plänen ein bitteres Ende; außerdem blieb der Absatz landwirtschaftlicher Produkte in einer Gegend, die überwiegend sich selbst versorgende Bauernwirtschaften bevölkerten, von vornherein weit hinter den Erwartungen zurück.

Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts wurden die im Erdgeschoss gelegenen Räumlichkeiten als Unterkunft für auf Sommerfrische weilende, gutsituierte Bürgerliche aus der Metropole vermietet. In den Wirren des Ersten Weltkrieges gelangten die Fürstenfelds zu erneutem Reichtum, indem sie Verbindungen zu Munitionsfabriken, die als Heereslieferanten dienten, ausnutzten und beträchtliche Summen an Vermittlungsprovisionen kassierten. Noch rechtzeitig vor Ausbruch der großen Wirtschaftskrise mit ihrer verheerenden Inflation investierte das Adelsgeschlecht sein Vermögen in den Ankauf von Ländereien, die es späterhin und bis in die Jetztzeit verpachtete.

Trotz der nach Ende des Ersten Weltkriegs offiziell erfolgten Abschaffung von Adelstiteln sonnte sich das Geschlecht der Fürstenfelds nach wie vor bei der Bevölkerung der umliegenden Ortschaften im Glanz altadeliger Privilegiertheit.

Während der Zeit des ›Tausendjährigen Reiches‹ stellten die Fürstenfelds, die wie nicht wenige andere österreichische Adelige begeisterte Nationalsozialisten waren, das Herrenhaus als Offizierskasino zur Verfügung. Der damals etwas über vierzigjährige Alfons Zwonimir von Fürstenfeld, Mitglied der NSDAP, aber wegen kriegswichtiger finanzwirtschaftlicher Tätigkeit vom Einsatz an der Front befreit, verlor seine beiden Zwillingssöhne auf den Schlachtfeldern der Russlandoffensive. Seiner Begeisterung für die nationalsozialistische Sache tat dies jedoch keinen Abbruch.

Der Zahn der Zeit nagte freilich unerbittlich an dem einst so imposanten, schlossähnlichen Herrschaftsgebäude. Da das Haus nur von Graf Anton von Fürstenfeld und seiner Gattin bewohnt wurde, die außer den Räumlichkeiten im Erdgeschoß, den im Parterre und im ersten Stock gelegenen Schlafgemächern und zwei oder drei weiteren Zimmern sonst keine Räume mehr nutzten, dämmerten die übrigen Teile des herrschaftlichen Anwesens als verstaubte Ausstellungsstücke eines Museums ohne Besucher in einem Schlummer ohne Erwachen dahin.

Samstag, 25. September 1965

In der Luft hing ein Geruch von verbranntem Laub. Die Nachbarschaft heizte erstmals in diesem beginnenden Herbst ihre Öfen, wofür sie Laubabfälle und Holzbestände aus den umliegenden Wäldern verwendete. Der Himmel war wolkenlos. Immer wieder vernahm man das Gekrächze von Raben. Eine erfrischende Kühle strömte in den Salon.

Emma schloss das Fenster wieder. Sie wusste, dass der Graf es nicht schätzte, bei geöffnetem Fenster zu frühstücken. Dann kontrollierte sie ein letztes Mal das vorbereitete Frühstück auf Vollständigkeit: eine Kanne starken Kaffees, Schinken, Käse, Butter, drei Scheiben Brot, zwei Scheiben geräucherten Lachses, zwei Eier im Glas, eine Karaffe Orangensaft, ein Glas Sekt, die Tageszeitung. Alles vorhanden. Sie blickte auf die Uhr. Drei Minuten vor neun. Zeit, sich zurückzuziehen. Der Graf schätzte es nicht, vor zehn Uhr angesprochen zu werden. Sie wäre ohnehin gut beraten, mit den Vorbereitungen für die heute Abend stattfindende Soiree zu beginnen. Immerhin betrug der Fußweg in die nahegelegene Ortschaft Angerbach eine gute halbe Stunde. Und bei der Menge an Lebensmitteln und Getränken, die sie für die Gäste des heutigen Abends und auch noch für den morgigen Sonntag besorgen musste, konnte es gut möglich sein, dass sie den Weg mehrere Male zurückzulegen hätte. Was das alles wieder kostete! Als ob die Pachterträge noch so üppig sprießen würden wie nach dem Krieg. Aber das Thema Geld unterlag einem strengen Tabu. Und den Fehler zu begehen, dennoch darüber zu reden, den machte man nur einmal. Nur einmal! Sie zog die Luft durch die Zähne ein, als die Erinnerung an erlittene Schmerzen sie durchzuckte.

Leise knarrte der Parkettboden, als die pelzgefütterten Pantoffeln des Grafen in Richtung Frühstückstisch schlurften. Anton setzte sich, überflog die Zutaten des ›petit dejeuner‹ mit abschätzigen Blicken. Das Glas für den Orangensaft wies eine kleine Schmierspur von nicht korrekt abgewaschenem Geschirrspülmittel auf. Immer diese Schlampereien! Er lockerte ein wenig den Gürtel seines seidenen Morgenmantels, auf dessen rechter Brustseite das kunstvoll gestickte Familienwappen derer von Fürstenfeld prangte; dieses zeigte in den Farben Rot und Gold einen Altar, der von einer Reiterlanze durchbohrt wird. Auf dem Altar wiederum las man in geschwungenen Buchstaben das Motto der Fürstenfelds: ›Ich bin ein anderer.‹ Jetzt beugte sich der Graf vor, bestrich eine Scheibe Brot mit Butter und begann, sich der Lektüre der Tageszeitung zu widmen.

Der anschließenden Körperhygiene wurden durch die karge Ausstattung des Badezimmers – es gab keine Dusche, die Badewanne wies rostbedingte, irreparable Schäden auf – enge Grenzen gesetzt. Nur die Rasur betrieb der Graf mit penibler Gründlichkeit. Immerhin verdiente ein so elegant geschwungener Schnurrbart wie der seine sorgfältigste Behandlung.

Die Zeit bis zum Mittagsmahl, bei dem auch die Frau Gräfin anwesend sein durfte (die ja immerhin für die Zubereitung der Mahlzeit verantwortlich war), verbrachte Anton mit der Erledigung seiner Korrespondenz. Dabei handelte es sich um die Vermittlung von Jagden auf den noch nicht verpachteten Ländereien, um Beantwortung von Pächteranfragen, um die Pflege des Kontaktes mit anderen Adelshäusern, um ideologische Bekennerschreiben an im Untergrund agierende, rechte Parteien und dergleichen mehr. Der Graf trug nunmehr eine gelbe Weste mit dem aufgestickten Familienwappen, ein im Halsausschnitt des batistenen Hemdes zugeknotetes Halstuch, eine Hose aus Kordsamt und Reitstiefel.

Hin und wieder blickte er aus dem Fenster, während er nachdenklich am Federstiel kaute. Wenn ihn bloß seine Söhne nicht im Stich gelassen hätten! Auf dem ›Felde der Ehre‹ gefallen. Womöglich auch noch gleichzeitig, wie es sich für Zwillinge gehörte! Wie anders stünden heute die Fürstenfelds in finanzieller Hinsicht da. In den ihnen bekannten Adelsfamilien mehrten sich Heiraten von Töchtern mit dahergelaufenen Akademikern aus bürgerlichen Kreisen und ähnlichem Gesocks. Kaum abzuschätzen, welche Chancen sich hier den Söhnen aus dem Hause Fürstenfeld geboten hätten. Der Graf seufzte, verstaute Briefpapier und Füllfeder und begab sich in das Parterre.

Nach der Mahlzeit - Würstchen in Gulaschsaft, dazu eine Flasche Bier (Emma kaute wie fast immer an irgendeinem Grünzeug und trank Leitungswasser) - stand der obligatorische Spaziergang auf dem Programm.

*

In der Mitte war ein Loch. Nur, dass eigentlich das Ganze lediglich aus dieser Mitte bestand. Und noch dazu wies dieses Ganze die schöne, geometrische Figur des Kreises in nahezu vollendeter Form auf. Wann und warum man diesem Teich, dem es zu einem Naturjuwel aber doch noch sehr an Schönheit fehlte, den Namen ›Fischweiher‹ gegeben hatte, wird wohl ein ungelöstes Rätsel bleiben. Denn seit Menschengedenken fischte noch nie jemand ein Lebewesen aus diesem Tümpel, das auch nur im Entferntesten einem Fisch geglichen hätte.

Jedenfalls spiegelten sich in der bräunlich undurchsichtigen Wasseroberfläche stets die Baumsilhouetten des umliegenden Waldes. Freilich je nach Tageszeit in unterschiedlichen Bereichen des Wasserspiegels. Wenn man lange genug auf diesen starrte, dann vermeinte man von Zeit zu Zeit aufsteigende Luftbläschen wahrzunehmen. Also gab es doch Leben in diesem stillen Gewässer. Die Gattung Fisch umfasst bekanntlich Vertreter unterschiedlichster Größe und Art und der Mensch neigt nun einmal dazu, sein Augenmerk auf diejenigen zu richten, deren Tötung zum Zwecke des Verzehrs ihm sinnvoll erscheint. Davon aber gab es, wie ja schon erwähnt, keine in diesem ›Fischweiher‹.

Was diesen zum begehrten Ziel von Wanderern und Spaziergängern machte, war der rund um das Gewässer führende Spazierweg mit gelegentlichen Sitzbänken, den zur Gänze zurückzulegen es gut eine halbe Stunde brauchte. Von diesem Weg wiederum zweigten zahlreiche weitere ab, die entweder waldeinwärts zu Nachbardörfern, zu den Gehöften der Umgebung oder auch in Richtung der nahegelegenen Hügelkette führten, die ihrer herrlichen Aussichtsmöglichkeit wegen selbst ein beliebtes Ausflugsziel für Naturliebhaber darstellte. Kein Wunder also, dass dieses in einer reizvollen Landschaft gelegene Wegenetz von nicht wenigen Fußgängern frequentiert wurde, die entweder einem bestimmten Ziel zustrebten oder auch nur spazieren gingen. Was man hingegen nicht antraf, waren Hundebesitzer, die ihren Liebling ausführten, denn für Städter lag dieser Weiher in zu großer Entfernung und die einheimische, ländliche Bevölkerung zeigte ihren Vierbeinern gegenüber die typisch bäuerliche, an bloßer Zweckdienlichkeit orientierte, sachliche Gleichgültigkeit.

Das weitverzweigte Netz der Wanderpfade...